こんにちは!

革修復どっとコムの齋藤です。

レザーのバッグや財布は丈夫で長持ちするため、多くの方に長年愛着を持って大切に使われています。

私は長年ブランド品の修理を多く手掛けているおかげで、レザーのバッグや財布、ジャケットなどの色あせや変色の診断も数万点診断してきました。

傷や色あせ、変色などはできる限りきれいに修理をさせていただくのですが、中には長年の手入れによって生まれるレザーの色あせや変色、シミ、傷といったいわゆる味、と呼ばれる物もあり、お客様によっては、この味を大切にされている方もいらっしゃいます。

そういったレザーの色あせや変色、シミ、傷の場合は、ご依頼をいただいたお客様のご要望に合わせて染め直しを行っています。

最近ではメルカリなどのフリマアプリの影響もあり、古いブランド品や中古のブランド品の修理や染め直し、クリーニングをされる方がとても増えてきています。

それにともなって増えてきているのが、染め直しやクリーニングの仕上がりに対するイメージ違いや仕上がりの不自然さなどによるトラブルです。

この記事を読まれている方の中にも、自分で染め直しをやったら失敗した!っという方もいるのではないでしょうか?

そこで、今回はそんなレザーの染め直し方法をレザーの特性と合わせてちょっとだけご紹介いたします。

レザーの特性を知っていると自分で染め直しをするときだけでなく、修理店へ染め直しの依頼をする時にもお役に立ちますので、参考にして頂ければと思います。

それではまいりましょう。

この記事の目次

レザーには、牛革、ワニ革、蛇革、豚革など、たくさんの種類があります。

それこそ、動物の種類の分だけレザーがあるのではないかと思えるほどです。

このレザーを種類ごとに1つ1つ解説していくのは、とても大変ですし、きりがありません。

しかし、レザーの染め方や加工の方法はレザーの種類ほど多くはなく、大まかにわけると、

の3種類に分けることができます。

そして、レザーの染め直しやクリーニングをする際には、この3種類の染め方と加工方法で分けた方がわかりやすく、覚えやすいので、是非チェックしてみてください。

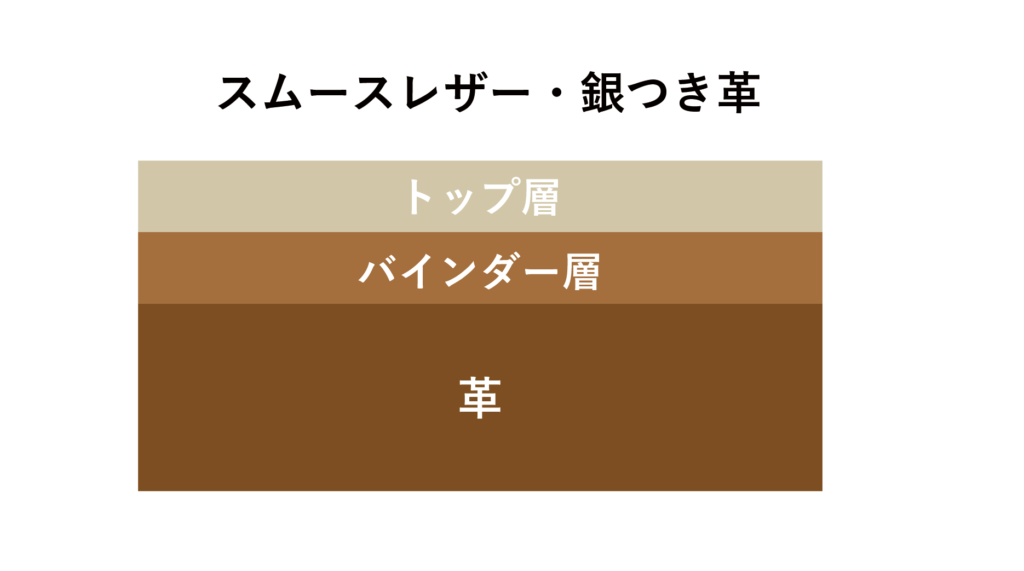

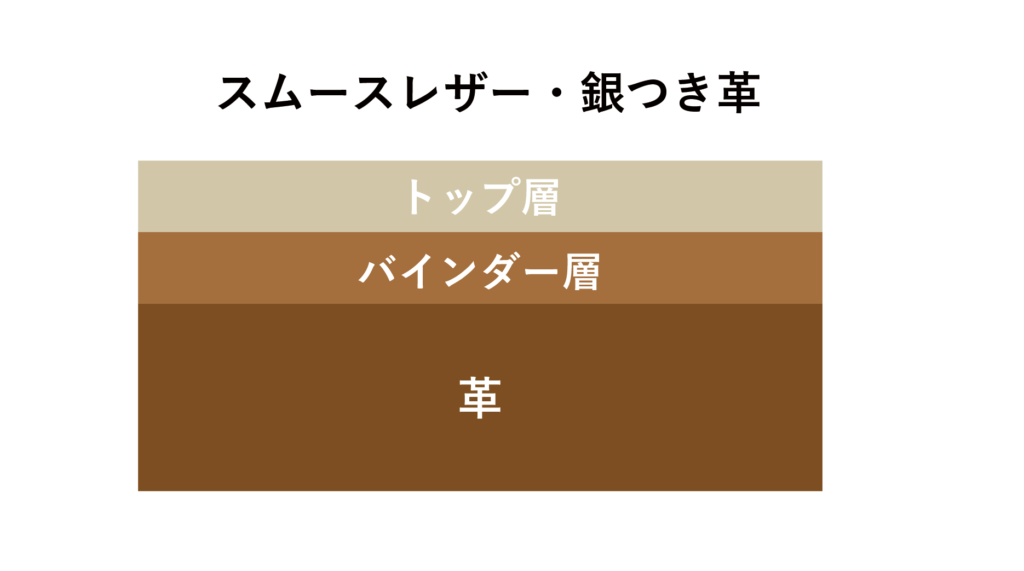

1つ目のスムースレザー・銀付きレザーは革の表面滑らかになるように加工されているレザーのことを言います。

型押しされたものや凹凸感のあるシュリンクレザーも銀面があります。

銀面の厚みはそれぞれのレザーで違いますが、色合いで判断するなら、白を必要とした色合いは銀面があると思ってよいです!

理由は染料に白は存在しないからです!

白を必要とした色合いは、顔料系と考えると良いかと思いますが、顔料と染料の違いは、後ほどご紹介します。

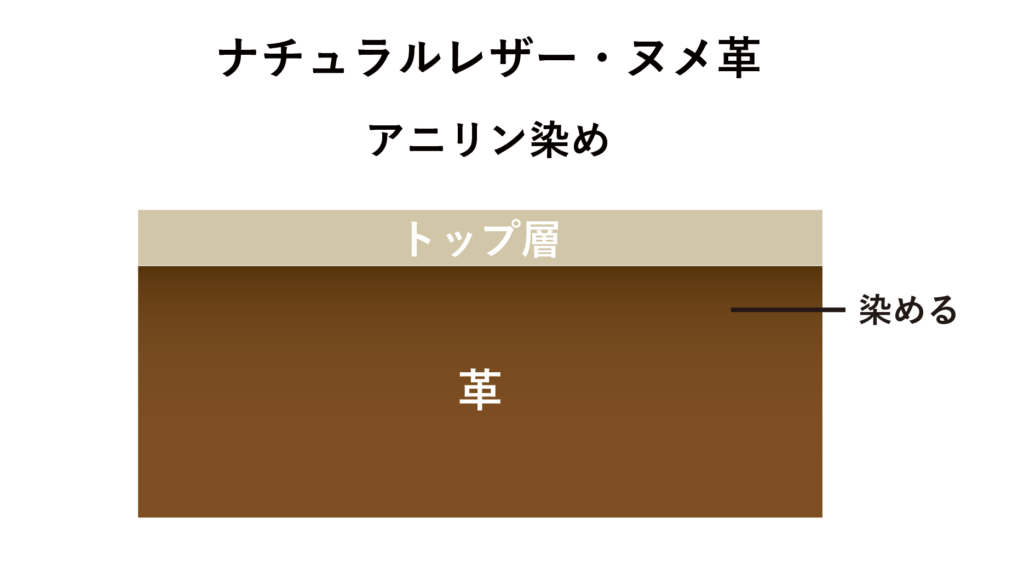

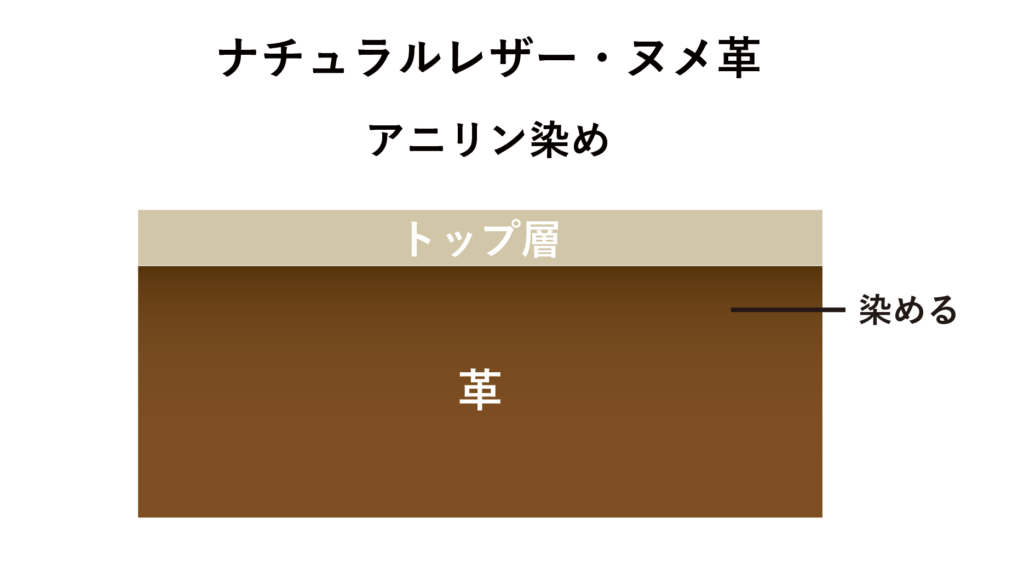

2つ目のナチュラルレザー・ヌメ革・アニリン染めは、表面に加工を施していないレザーのことで、一般的にはヌメ革、もしくはアニリンカーフと呼ばれています。

基本的には加工をされていないのですが、色止めなどの色あせを防ぐ加工が、うすく施されていることもあります。

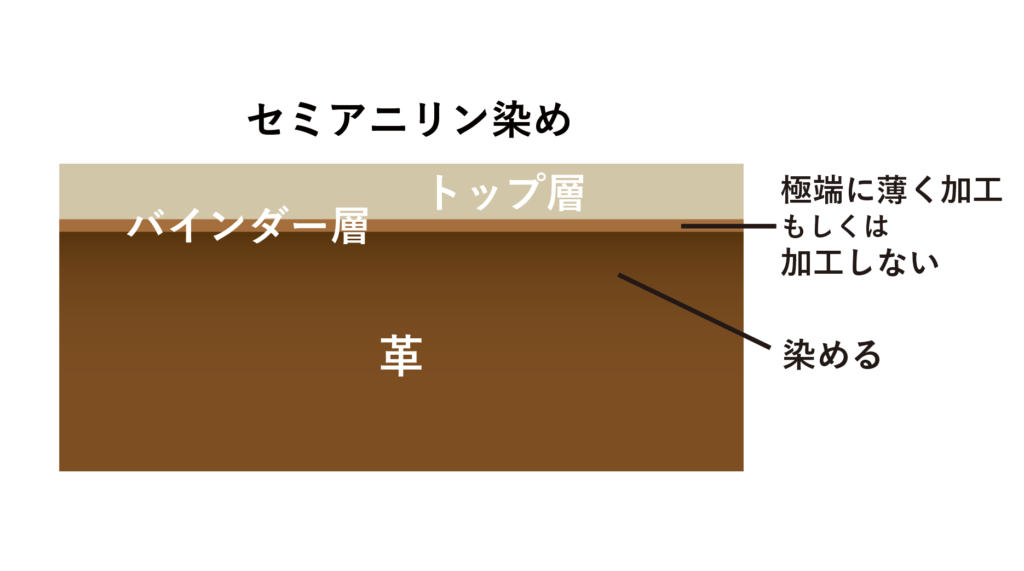

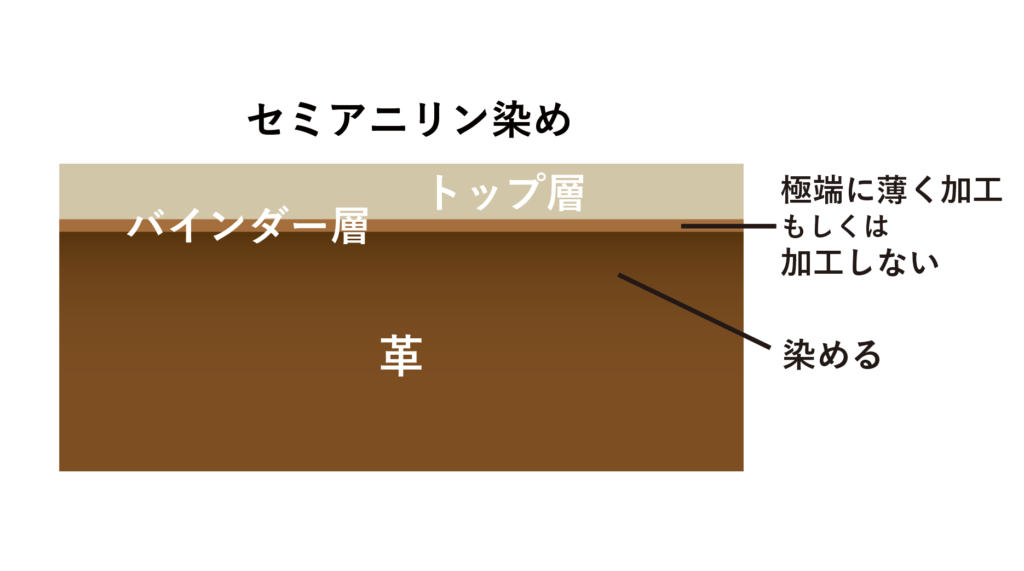

3つ目のセミアニリン染めは、染料と顔料を組み合わせたレザーで、一般的にはセミアニリンカーフと呼ばれています。

染め直しをする時には上記の3種類の染め方と加工方法を見分けることが大事になります。

また、レザーの種類によって分けるよりも、染め方や加工方法で分けた方が分かりやすいのです。

それでは、加工別にレザーの特性を説明していく前に、同じ動物のレザーでもお手頃価格で購入できるレザーとビックリするくらいに高価なレザーってありますよね?

これ、なんで?っと思ったことありませんか?

この理由は、お手頃価格で購入できるレザーは希少性が低いレザー、高価なレザーは逆に希少性の高いレザーなんです。

つまり、取れる量が多いほど希少性が低く、取れる量が少ないと希少性が高くなるのです。

希少性が低いレザーは動物が大きくなってから取るレザーのことです。

動物が大きくなってから取るため、たくさんの量を取ることができます。

また、動物が大きく成長するまでに付いてしまう、傷やシミなどがレザーに多く残るのが特徴です。

この傷やシミは場合によっては、味としていい風合いを出すことがあるのですが、たいていの場合は、あまり見栄えが良くないため、表面を顔料で塗装し、傷やシミを隠す必要があります。

傷やシミの状態によっては、塗装(バインダー層)を厚くする必要があるため、レザーの表面がコーティングされた状態になります。

そうすると色合いに経年変化が出にくいため、購入した時の色合いを長く楽しむことができます。

ただ、表面にコーティングをしているような状態のため、傷がつきやすく、擦れによって色あせや色の剥がれが出やすくなってしまいます。

希少性の高いレザーとは、動物が小さいときに取れるレザーで、まだ小さいうちからレザーを取るため、取れる量が少なく、希少性が高くなります。

このレザーは革質が柔らかくシミや傷も少ないので、表面を塗装して隠す必要性が無い場合や薄い塗装で済む場合があります。

希少性の高いレザーの代表的なレザーとしては、ラムスキンやハラコといった胎児や生まれた直後の毛皮があります。

これらの希少性の高いレザーは表面の傷やシミが無いので、塗装によるコーティングが必要ありません。

なので、色を入れる場合もレザー自体を軽く染め、ツヤ感を調整する程度でよく、レザーの質感をそのまま生かす方法で加工されています。

革の表情が経年変化であめ色に変化したり、シミになりやすかったりする特性があります。

一般的に、この経年変化による、あめ色への変化やシミが味として楽しまれることが多く、レザーマニア間では好まれることが多い特性になります。

レザーの染め方や加工の種類について、だいたい理解していただけたでしょうか?

レザーの染め直しやクリーニングの診断を行うときには、こういったレザーの染め方や加工の種類を見極めながら診断をさせていただき、染め直しや補色をさせていただいています。

ここでは、そんなレザーの特性に合わせて、染め直しを行うときに大切なことをご紹介します。

わたし達がレザーの染め直しを行う際には、以下の5つのポイントを大切にして、レザーの染め直しや補色を行っています。

まず、レザーの染め直しで必要になってくるのがクレンジングです。

クレンジングはレザーの表面の汚れやシミを落とす作業になります。

なぜ、クレンジングをするのかというと、レザーを染め直しする際にクレンジングせずに補色すると、汚れやシミを閉じ込めてしまうためです。

特にレザーに浸透してしまったシミを、そのままにして染め直しをしようとした場合、バインダー層を厚くしたり、顔料の濃度を濃くしてシミを隠す必要があります。

すると、いかにもペンキでベタ塗りしたかのような仕上がりになってしまうのです。

なので、染め直す前には必ず、しっかりとシミを抜くためにも、クレンジングが必要となります。

レザーは水を用いてクレンジングや染み抜きを行うのですが、水が革に浸透して乾くと硬くなってしまい、中には収縮してしまうものもあります。

そのため、クレンジングの際にはトリートメントをしっかりと入れ込み硬くならないようにすることが重要です。

トリートメントの成分は基本的には加脂剤というトリートメント効果の高い天然の油分を使用しています。

クレンジングで表面の汚れやシミを落とすとそのレザーの元の色が出てきます。

元の色が出てきたら次は顔料や染料を配合する色調です。

レザーの色はたくさんありますが、基本色は赤・青・黄色・白・黒の色を使うことで、金や銀、メタリックカラーを

除いたすべての色を作ることができます。

色合わせの考え方としては、同じ赤でもワインレッドから朱色まで幅広くあります。

これらの色の違いをまずは目視で確認し、同じ色を調整していきます。

次に実際に調整した色をレザーの一部分に乗せて確認します。

塗った直後は同じ色でも、乾いてくると色が浸透してくるため、色合いが変わり、微妙に元の色と違う色になってきます。

そうしたらここから本当の色合わせの作業になります。

調整して出来た色合いに最低でも3種類以上の色合いを少量ずつ足しながら色の微調整をして色を作っていくのです。

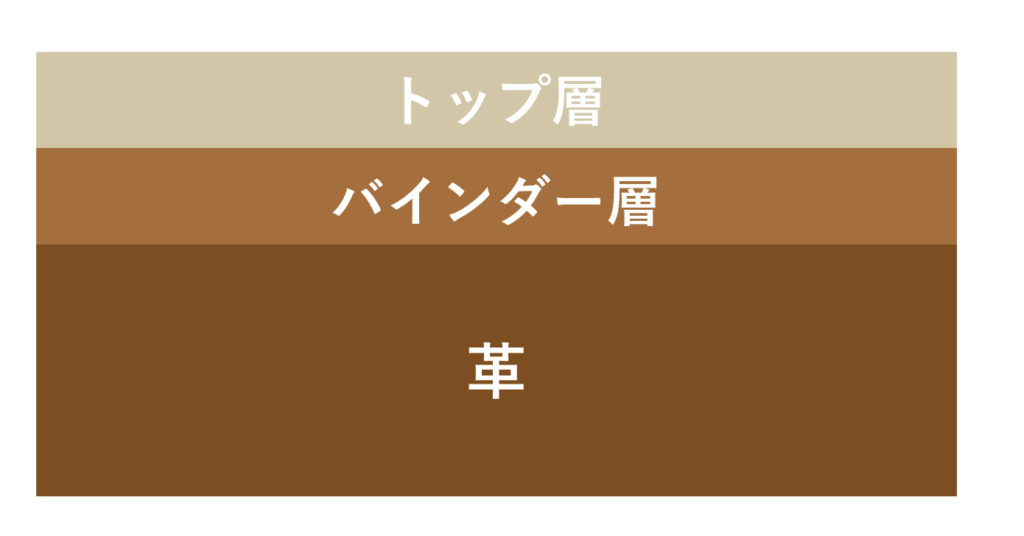

レザーの構成図にあるバインダー層は一般的には水性です。

バインダー層の上にあるツヤ感を調整したり、色止めの役割をしているトップ層は油性になります。

そして、染め直しに使う配合剤は水性です。

水と油は、ご存知の通り油が水を弾いてしまいます。

そのため、染め直しを行う前に必要な工程として、油性であるトップ層を薬品で取り除く工程があります。

トップ層を取り除かずに染め直しを行うと、バインダー層に色が密着しないため、染め直した色がはがれやすくなってしまいます。

しかも、トップ層の上に塗るので、表面の層が余計に厚くなってしまい、不自然な仕上がりになってしまうのです。

そのため、色あせや変色によるレザーの染め直しを行う場合は、トップ層は必ず取り除く必要があります。

トップ層を取り除くときに気を付けなければならないことは、レザーを傷めないことです。

そのため、私たちはトップ層を取り除く際に使う薬品には何度も実験を重ね研究をしてきました。

専門に積み重ねてきたことで、レザーを傷めずにトップ層を取り除き、レザーの染め直しができるようになりました。

また、トップ層だけでなく、場合によってはバインダー層も取り除く必要があるケースもあります。

これらはレザーの状態を見極めて判断をする必要があり、職人による知識と経験が必要になります。

レザーを染め直す前処理が済んだら、いよいよ実際に染め直しをしますが、色に配合する薬品も重要になってきます。

使用する顔料や染料、配合剤は全て水溶性の液体で粒子の細かいものを使用しています。

チューブタイプの使いやすい顔料もありますが、レザーに浸透しないので、財布の内側面など重なる部分が出来なかったり、後々、張り付いてしまったり、ひび割れがでることがあるので、浸透性の高い液体のものを使用します。

レザーの特性は染め方と加工の方法で決まる!で説明させていただいた3つの染め方と加工方法に合わせて、配合剤の分量や配合を変えていきます。

顔料とバインダーを配合させ、染め直していきますが、極端に色あせている部分や色あせていない部分があるので、濃度を薄くしたものと濃いめのものを用意します。

濃度を薄めていくと、ベースは同じ同じ色合いなのに、色が違って見えますね!

これは、配合した溶剤の影響ですが、レザーに浸透して、定着(乾燥)すると同じ色になります!

この2つのものを状態に合わせて使い分けながら、レザーの染め直しを行います。

色あせがある部分は差し込むように、状態が良い部分は補色程度にて染め直しを行います。

状態に合わせず、すべて同じ濃度で染め直しをしてしまうと状態の良い部分に厚みが出てしまい、不自然になってしまうのです。

そのため、状態によっては何種類もの濃度の違う溶液を準備してレザーの染め直しを行う必要があります。

スムースレザーや銀付きレザーは、顔料をメインに染め直しを行いますが、ナチュラルレザーやヌメ革、アニリンカーフは染料を用いてレザーの染め直しを行います。

染料を使用する場合、レザーの状態によってはバインダーを少量、配合する場合もありますが、基本的には水やアルコ―ルを濃度調整で使用します。

ナチュラルレザーは経年変化で色合いの濃淡や日焼けによって、色合いが濃くなっているケースが多いので、濃くなった色合いの部分に合わせ、染料の濃度を薄めて染め直しをします。

濃淡は、レザーの味として大切にされている方も多いため、濃淡が出ている場合は、基本的には、濃淡を生かした染め直しをしています。

しかし、お客様の要望によっては濃淡を消し、均一にすることも可能です。

均一にする場合は濃くなっている部分に合わせるため、全体的に色合いが濃く仕上がります。

見た目として、透明感のある色合いがセミアニリンカーフです。

セミアニリンカーフは顔料と染料を組み合わせたレザーのことを言います。

例えば、レザーは茶色く染めて、バインダー層を赤色で薄く加工すると赤味を帯びた茶色になり、角度によっては下地の茶色が見えるので、透明感が出ます。

その逆もあり、バインダー層を染料で加工し、トップ層に違う色合いの顔料を配合して加工しているものもあります。

セミアニリンカーフの特徴としては、傷がついて表面が削れた時に赤っぽい色の下にキャメル色が出てきたなどの特徴があります。

また、あくまで一例ですが、緑色のトップ層を取り除くと、バインダー層が黄色だったなんてケースもあります。

これはおそらく薄い青をトップコートに配合することで、下地の黄色を活かし黄緑に見せているのです。

色を混ぜて作った黄緑とは違い、オリジナル性の高い色合いを作ることができる手法だと思われます。

最後にレザーの染め直しで重要なのがトップ層の加工です。

トップ層の役割はツヤ感の調整と色止めになります。

エナメルやパテントレザーはトップ層でツヤを出しています。

マット(艶消し)なレザーは、ツヤが出ないように、配合を変えています。

トップ層は基本的には製造時にエアーでスプレーをして加工されているので、染め直しの時も同じようにスプレーで加工をしてまいます。

一般的なトップ層の加工は、極微量の被膜になります。

トップ層を厚くすると、色が映えなくなったり、色合いがくすむので、均一に加工する必要があります。

そのため、エアーガンやスプレーを使う必要があります。

エアーガンを使うので、加工をするための環境が必要になります。

エナメルやパテント素材はトップ層に厚みが必要です。

厚みをシッカリ出すことで光沢を調整します。

先ほどから出てきている顔料と染料、どちらもレザーを染め直す際に使う着色剤なのですが、それぞれに違いがあります。

染料は配合する溶剤に溶け込み、顔料は配合する溶剤に溶け込まないという特徴があります。

主に、染料は素材を生かすために用いられ、顔料は塗料やお化粧にも使われています。

レザーの染め直しの場合も、素材を生かしたい時には染料を使い、素材に完全に色を入れる場合には顔料を使います。

いかがだったでしょうか?

レザーを染め直したり、クリーニングする場合には、レザーの構成要素をしっかりと理解する必要があることが、分かっていただけたのではないでしょうか?

レザーは一生ものとよく聞きますが、確かにその通りで使えば使うほど愛着が湧いてくる方も少なくありません。

特に高価なブランド品や思い入れのあるアイテムは、レザーの構成要素をシッカリと見極めて状態に応じてメンテナンスをすることで、長持ちします。

構成要素を理解せず、トップ層の上から塗装をしたり、バインダーを配合しないで塗装をすると、後に不自然なひび割れや内側の塗装が張り付いてしまったり、テカテカべったりな仕上がりになってしまうのです。

レザーの構成要素を理解して、ナチュラルに仕上げることが、とても大切になります。

レザーに補色していく工程をご理解していただけるよう、出来るだけ判り易く解説したつもりですが、難しい内容でしたね!

レザーの構成を理解して、正しい手順で染め直しや補色をすると、魔法のように馴染んでいくのです!

補色していく様子を動画で紹介します!

ご紹介した動画は補色する部分になりますが、前処理、下処理があって初めて馴染ませることが出来ます。

薄めた溶液は水ではありません!仮に水で薄めて動画のようにすると、レザーが硬くなるので真似しないでくださいね!

今までに染め直したお品物の事例を紹介しています!

私たち『革修復どっとコム』は、一緒に人生を歩んでいく大切なバッグを『いつまでも大切に』お使いいただけるよう、『らしさと見栄え』のコンセプトで状態に応じて、ご提案が出来るよう、そしてご期待に添えるよう最善を尽くす『職人』を育成していきます。

私たち『革修復どっとコム』の職人育成に関しての取り組みです。

『個』で終わらない次へ繋げる『革製品のリペア職人集団』を目指して、ご依頼いただくお客様に安心していただけるリペア職人を育成していきます!

詳しくは、『革職』からご覧ください。

MOTTAINAIの文化の伝え手として、

未来に豊かさを伝えていく。

わたしたち革修復どっとコムの取り組みです!

職人育成に全力投球!